Für unseren aktuellen cloudANWALT KI-Check haben wir mit Alexander Feldinger von Genjus KI gesprochen. Im Zentrum des Gesprächs: Wie KI-gestützte Systeme wie Genjus juristische Rechercheprozesse verändern und was das für den Arbeitsalltag von Rechtsanwält:innen bedeutet.

Von der Rechtsdatenbank zum KI-Recherche-Tool

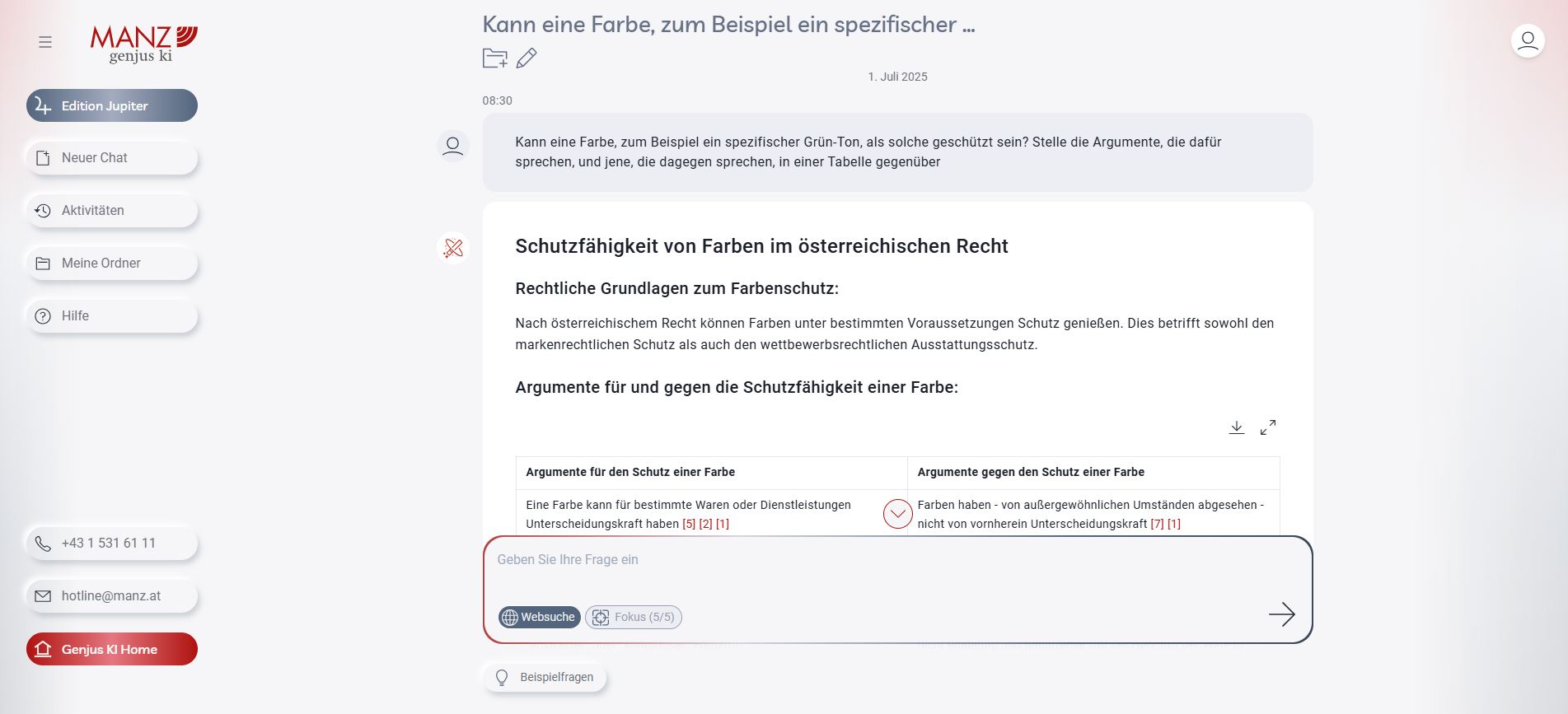

Genjus KI ist ein Recherche-Assistent, der juristische Fragen in natürlicher Sprache beantwortet. Das System wurde auf die Bedürfnisse österreichischer Jurist:innen ausgerichtet und liefert zitierfähige Fundstellen, verlinkte Volltexte sowie Zusammenfassungen zu Entscheidungen, Gesetzesmaterialien und Fachliteratur.

Worin liegt der konkrete Nutzen für Rechtsanwaltskanzleien

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Reduktion des Rechercheaufwands: Fragen, die früher mehrere Stunden beanspruchten, lassen sich mit dem System in kürzerer Zeit bearbeiten.

Die KI ermöglicht eine schrittweise Verfeinerung der Anfrage und unterstützt bei der Strukturierung komplexer Fragestellungen.

Zudem kann Genjus längere Texte wie etwa Entscheidungen aus Findok zusammenfassen. Eine gesonderte Ansicht mit vollständiger Kommentierung erlaubt eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Quellen.

Fokusrecherche und Transparenz

Die sogenannte Fokusrecherche ermöglicht eine iterative Bearbeitung von Fragestellungen. Dabei stellt das System sich selbst Rückfragen und sucht mehrfach nach passenden Antworten, bevor eine zusammenfassende Darstellung mit konkreter Quellenangabe ausgegeben wird.

Ziel ist eine möglichst transparente Nachvollziehbarkeit der Antworten. Nutzer:innen erhalten Einblick, auf welche Textstellen sich das System bezieht – ein Unterschied zu generativen Tools, die mitunter nicht überprüfbare Inhalte erzeugen.

Datenschutz & Mandantengeheimnis

Genjus KI verweist auf zwei Ebenen der Absicherung:

- Die Verantwortung liegt bei den Nutzer:innen: Es sollten keine personenbezogenen Daten eingegeben werden, ein Hinweis, der auch in den AGBs deutlich gemacht wird.

- Zusätzlich ist ein verschlüsselter Upload-Bereich in Planung, der einen Zugriff durch das System selbst verhindert.

Einfacher Einstieg, auch für kleinere Kanzleien

Die Nutzung des Tools setzt keine aufwendige Implementierung voraus. Ein Testzugang ist verfügbar, der Einstieg erfolgt per Freischaltung. Die Einarbeitungszeit sei, laut Alexander Feldinger, in der Regel gering. Unterstützt wird der Einstieg durch Webinare und eine übersichtliche Benutzeroberfläche.

Technik: RAG war gestern, KAG ist das Ziel

Technisch basiert Genjus KI derzeit auf dem Prinzip der Retrieval Augmented Generation (RAG), kombiniert mit extraktiven und generativen Modellen. Künftig soll auf Knowledge Augmented Generation (KAG) umgestellt werden, um juristische Inhalte stärker zu verknüpfen und fundierter aufzubereiten.

Alexander Feldinger verweist in diesem Zusammenhang auf einen zentralen Aspekt: „98 % des Erfolgs hängen von der Datenqualität ab, nicht vom Sprachmodell.“

Wo steht Genjus KI heute und wo geht die Reise hin?

Aktuell liegt der Fokus auf Recherchefunktionen. Erweiterungen in den Bereichen Texterstellung und Textanalyse sind für die nahe Zukunft geplant. Auch die Integration von Gesetzesänderungen sowie die Möglichkeit, Entwicklungen über längere Zeiträume hinweg zu analysieren, ist vorgesehen.

Ein denkbares Zukunftsszenario: ein digitaler Assistent, eingebettet in bestehende Kanzlei-Software, der wie ein weiteres Teammitglied eingesetzt werden kann.

Was sollten Kanzleien beim Einstieg beachten?

- Zunächst sollte klar definiert werden, welches Problem mithilfe von KI gelöst werden soll.

- Darauf basierend empfiehlt sich ein Test unter realen Bedingungen.

- Kein System deckt alle Anforderungen ab, ein schrittweiser Einstieg ist zielführend.

Und was passiert mit Konzipient:innen?

„In naher Zukunft macht die KI vieles besser als ein:e Uni-Absolvent:in.“ Entscheidend bleibt aber die Fähigkeit zur Einordnung von Informationen – eine Fähigkeit, in der Erfahrung und Kontextwissen unerlässlich sind.

Gleichzeitig verweist Alexander Feldinger auf den steigenden Arbeitsdruck in Kanzleien und Justiz, ein Faktor, der den Einsatz von KI-Systemen mitbedingt.

Der Wandel ist unausweichlich

Ein Blick auf die Personalsituation verdeutlicht die Herausforderungen: In Bayern werden laut Feldinger in den kommenden fünf bis zehn Jahren rund 30 % der Justizmitarbeitenden in Pension gehen – eine Entwicklung, die auch in Österreich absehbar ist. Ohne technische Unterstützung dürfte die steigende Arbeitslast künftig kaum zu bewältigen sein.

Von der Uni zum Experten, aber wie?

Wenn Recherche künftig automatisiert abläuft, stellt sich die Frage nach neuen Ausbildungsmodellen. Um KI-gestützte Antworten bewerten zu können, braucht es juristisches Urteilsvermögen und das entsteht nicht allein durch Zugriff auf Informationen. Für Ausbildungsbetriebe und Universitäten stellt sich somit eine neue Herausforderung.

Fazit & Ausblick

Künstliche Intelligenz wird juristische Arbeit nicht ersetzen, aber Prozesse beschleunigen, strukturell entlasten und neue Ansätze ermöglichen. Voraussetzung ist ein klar definierter Anwendungsfall, die Beachtung datenschutzrechtlicher Anforderungen und eine entsprechende Qualifikation der Nutzer:innen.